|

№2496, 08.02.2011

|

|

|

|

«Выигрывают обе стороны» О сотрудничестве кафедры метеорологии и климатологии геолого-географического факультета ТГУ с институтами Томского научного центра рассказывает зав. кафедрой

Г.О. Задде. – Расскажите о сотрудничестве кафедры с Институтом оптики атмосферы. Каковы основные сферы совместной работы?

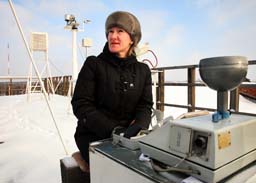

– В Институте оптики атмосферы (ИОА) нашим постоянным партнером является лаборатория климатологии атмосферного состава (ЛКАС). Заведует ею мой ученик, доктор физ.-мат. наук Б.Д. Белан. С этой лабораторией у нас очень давняя дружба. Они предоставляют в пользование нашим студентам на время практики свое оборудование. Раньше это была такая импровизированная станция: технику просто выносили на улицу, расставляли прямо перед зданием института, и студенты работали там. Позже удалось создать стационарную автоматизированную метеостанцию для наблюдения за составом воздуха. Одна из станций находится в Академгородке, другая – недалеко от Киреевска. Там наши студенты проходят практику. По опыту работы с этими полигонами учеными ИОА была создана целая сеть станций на территории Западной Сибири. Эта сеть охватывает несколько климатических зон, каждый пост оснащен современным оборудованием, позволяющим регистрировать в непрерывном режиме концентрацию углекислого газа и метана, а также все основные метеопараметры. – В Институте оптики атмосферы (ИОА) нашим постоянным партнером является лаборатория климатологии атмосферного состава (ЛКАС). Заведует ею мой ученик, доктор физ.-мат. наук Б.Д. Белан. С этой лабораторией у нас очень давняя дружба. Они предоставляют в пользование нашим студентам на время практики свое оборудование. Раньше это была такая импровизированная станция: технику просто выносили на улицу, расставляли прямо перед зданием института, и студенты работали там. Позже удалось создать стационарную автоматизированную метеостанцию для наблюдения за составом воздуха. Одна из станций находится в Академгородке, другая – недалеко от Киреевска. Там наши студенты проходят практику. По опыту работы с этими полигонами учеными ИОА была создана целая сеть станций на территории Западной Сибири. Эта сеть охватывает несколько климатических зон, каждый пост оснащен современным оборудованием, позволяющим регистрировать в непрерывном режиме концентрацию углекислого газа и метана, а также все основные метеопараметры.

Сотрудники лаборатории ведут и лекционные, и лабораторные занятия у учащихся ГГФ. В основном, это студенты старших курсов. Они также пишут курсовые, дипломные работы по тематике ЛКАС. Поступают и в аспирантуру, трудоустраиваются: так, например, в лаборатории младшим научным сотрудником работает Нина Ужегова, наша выпускница 2003 года.

Что касается сотрудничества в плане науки, то совсем недавно мы выиграли два совместных с ИОА гранта на создание двух научно-образовательных центров. Один из них будет заниматься мониторингом состава и строения атмосферы, состояния подстилающей поверхности Сибири с использованием методов и средств дистанционного оптического и акустического зондирования. Второй НОЦ – «Комплексный атмосферный радиационный эксперимент с использованием средств дистанционного зондирования и локального контроля наземного, самолетного и космического базирования, включая лабораторное и численное моделирования» – сосредоточен на исследовании солнечной радиации, которая поступает на земную поверхность, ее рассеивания, баланса. В работе НОЦев будет использовано уникальное и дорогое оборудование института, и большая удача, что нашей молодежи выпал шанс поработать на нем.

– Как связана лаборатория Института мониторинга климатических и экологических систем с кафедрой метеорологии и климатологии ТГУ?

– В ИМКЭСе мы сотрудничаем с лабораторией физики климатических систем (ЛФКС). Ее возглавляет доктор физ.-мат. наук И.И. Ипполитов. Наш факультет стал поистине «отцом» лаборатории, потому что мы отправили туда первых сотрудников и продолжаем готовить для нее кадры. Чтобы эту задачу было проще решать, в 2000 году при ИМКЭС был открыт филиал нашей кафедры. В геофизической обсерватории института, где ведется исследование изменчивости регионального климата, студенты проходят практику. И так же, как и в случае с ИОА, на основе собранных материалов здесь пишутся курсовые, дипломные работы и кандидатские диссертации. Например, в прошлом году (под руководством профессора кафедры В.П. Горбатенко) защитилась Наталья Поднебесных – выпускница ГГФ и научный сотрудник ЛФКС. – В ИМКЭСе мы сотрудничаем с лабораторией физики климатических систем (ЛФКС). Ее возглавляет доктор физ.-мат. наук И.И. Ипполитов. Наш факультет стал поистине «отцом» лаборатории, потому что мы отправили туда первых сотрудников и продолжаем готовить для нее кадры. Чтобы эту задачу было проще решать, в 2000 году при ИМКЭС был открыт филиал нашей кафедры. В геофизической обсерватории института, где ведется исследование изменчивости регионального климата, студенты проходят практику. И так же, как и в случае с ИОА, на основе собранных материалов здесь пишутся курсовые, дипломные работы и кандидатские диссертации. Например, в прошлом году (под руководством профессора кафедры В.П. Горбатенко) защитилась Наталья Поднебесных – выпускница ГГФ и научный сотрудник ЛФКС.

– В чем основные плюсы совместной деятельности вуза и институтов РАН?

– У нас на факультете работают немало сотрудников институтов СО РАН. Здесь они читают лекционные курсы, ведут семинары, руководят научной работой студентов. И это обоюдная заинтересованность. Для ученого – это, к примеру, помощь в сборе фактического материала, чем часто занимается молодежь. А для обучающихся это новые знания, профессиональный опыт, все, что будет способствовать карьере, особенно научной. Ведь многие курсы разработаны именно так, чтобы быть максимально приближенными к реальной работе. Получается, что в итоге выигрывают обе стороны – и университет, который выпускает конкурентоспособного специалиста, и академические институты, которые получают не только этих специалистов, но и большую помощь в науке. Яна Пчелинцева |

|

– В Институте оптики атмосферы (ИОА) нашим постоянным партнером является лаборатория климатологии атмосферного состава (ЛКАС). Заведует ею мой ученик, доктор физ.-мат. наук Б.Д. Белан. С этой лабораторией у нас очень давняя дружба. Они предоставляют в пользование нашим студентам на время практики свое оборудование. Раньше это была такая импровизированная станция: технику просто выносили на улицу, расставляли прямо перед зданием института, и студенты работали там. Позже удалось создать стационарную автоматизированную метеостанцию для наблюдения за составом воздуха. Одна из станций находится в Академгородке, другая – недалеко от Киреевска. Там наши студенты проходят практику. По опыту работы с этими полигонами учеными ИОА была создана целая сеть станций на территории Западной Сибири. Эта сеть охватывает несколько климатических зон, каждый пост оснащен современным оборудованием, позволяющим регистрировать в непрерывном режиме концентрацию углекислого газа и метана, а также все основные метеопараметры.

– В Институте оптики атмосферы (ИОА) нашим постоянным партнером является лаборатория климатологии атмосферного состава (ЛКАС). Заведует ею мой ученик, доктор физ.-мат. наук Б.Д. Белан. С этой лабораторией у нас очень давняя дружба. Они предоставляют в пользование нашим студентам на время практики свое оборудование. Раньше это была такая импровизированная станция: технику просто выносили на улицу, расставляли прямо перед зданием института, и студенты работали там. Позже удалось создать стационарную автоматизированную метеостанцию для наблюдения за составом воздуха. Одна из станций находится в Академгородке, другая – недалеко от Киреевска. Там наши студенты проходят практику. По опыту работы с этими полигонами учеными ИОА была создана целая сеть станций на территории Западной Сибири. Эта сеть охватывает несколько климатических зон, каждый пост оснащен современным оборудованием, позволяющим регистрировать в непрерывном режиме концентрацию углекислого газа и метана, а также все основные метеопараметры. – В ИМКЭСе мы сотрудничаем с лабораторией физики климатических систем (ЛФКС). Ее возглавляет доктор физ.-мат. наук И.И. Ипполитов. Наш факультет стал поистине «отцом» лаборатории, потому что мы отправили туда первых сотрудников и продолжаем готовить для нее кадры. Чтобы эту задачу было проще решать, в 2000 году при ИМКЭС был открыт филиал нашей кафедры. В геофизической обсерватории института, где ведется исследование изменчивости регионального климата, студенты проходят практику. И так же, как и в случае с ИОА, на основе собранных материалов здесь пишутся курсовые, дипломные работы и кандидатские диссертации. Например, в прошлом году (под руководством профессора кафедры В.П. Горбатенко) защитилась Наталья Поднебесных – выпускница ГГФ и научный сотрудник ЛФКС.

– В ИМКЭСе мы сотрудничаем с лабораторией физики климатических систем (ЛФКС). Ее возглавляет доктор физ.-мат. наук И.И. Ипполитов. Наш факультет стал поистине «отцом» лаборатории, потому что мы отправили туда первых сотрудников и продолжаем готовить для нее кадры. Чтобы эту задачу было проще решать, в 2000 году при ИМКЭС был открыт филиал нашей кафедры. В геофизической обсерватории института, где ведется исследование изменчивости регионального климата, студенты проходят практику. И так же, как и в случае с ИОА, на основе собранных материалов здесь пишутся курсовые, дипломные работы и кандидатские диссертации. Например, в прошлом году (под руководством профессора кафедры В.П. Горбатенко) защитилась Наталья Поднебесных – выпускница ГГФ и научный сотрудник ЛФКС.